近ごろ

- 『株主でもある労働者』が増えれば、世の中が大きく変わるんじゃないか?

と本気で思うことがあります。

というもの、現状は『株主の利益のために、労働者は虐げられている』わけですが、これが変化する可能性があると感じているからです。

というわけで、じっくりと妄想してみました。

<目次>

--------

増えているストライキ

近年、アメリカでは労働者によるストライキなどの労働争議が増加しており、2023年には、1,000人以上が参加する大規模なストライキが33件発生し、これは2000年以来23年ぶりの多さでした。

また、ストライキ参加者数は約53万9,000人に達し、前年の約2.4倍となりました。

このままいくと、いい加減に労働者がブチ切れるんじゃーないかと思ってしまうわけです。

『労働者がブチ切れる』といえば、マルクス・エンゲルスの共著『共産党宣言』が思い出されるわけで、これをざっくりまとめると、

①資本主義がどんどん進んでいき

②資本家が効率をどんどん求め、労働者からの搾取が進み

③労働者がブチ切れて、(暴力を使ってでも)革命を起こす

みたいな感じになります。

そして、現在は①②が着実に進み続けていることを感じています。

例えば、下の記事にも書いているように、S&P500の利益”率”は伸びていますし、

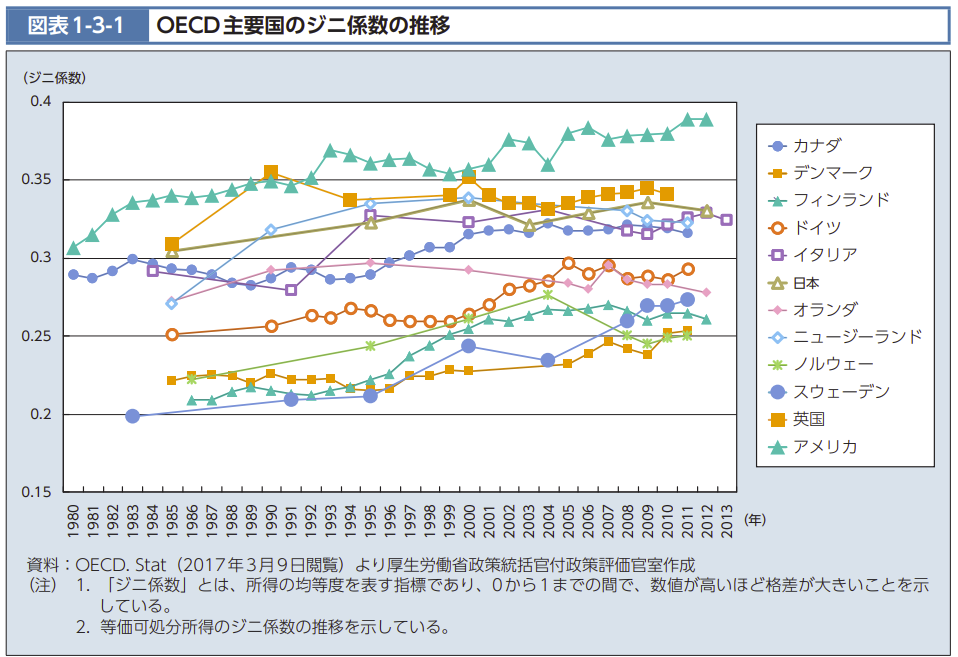

世界的に見ても、ここ数十年のあいだ格差(ジニ係数)は広がり続けています。

であるのにも関わらず、③(革命)については「兆しがあるような?ないような?」と一進一退な雰囲気を感じています。

その理由の一つは、

- 「労働者が株主となって取り返す」ができるようになった。

にあるんじゃーないかと思うわけです。

『株主でもある労働者』はブチ切れない

ただの労働者であれば『自分の出した利益の一部だけを給与として受け取る』ことしかできませんでした。

しかし、労働者でありながらも株主にもなることによって、企業(や株主)に搾取されていた利益を取り戻すことができるようになりました。

よって、『労働者への分配』が増えなくても『株主への分配』を受け取れるようになったことで、ブチ切れるインセンティブが減ることになります。

まだまだ、個人投資家として救われている人の数は少ないかもしれませんが、この『ブチ切れるインセンティブの少ない労働者』は確実に増えてきています。

例えば、戦前の日本では財閥が強く、一般人が株主となるようなケースは少なかったわけですが、

- 戦後には財閥が解体され一般人が株を持ちやすくなった

- 1950年には東証が再開して個人投資が増えだした

- 1996年にはネット証券が誕生して気軽に投資ができるようになった

- 近年、NISAによって個人投資家が爆増している

と、時代とともに個人投資家が増えていきているのは確実です。

だいたいにおいて、本格的に虐げられている労働者にはブチ切れるような余力はないでしょうから、『ブチ切れるだけゆとりのある労働者』が先導しなければならないのでしょうが、『ゆとりがある労働者は株式投資をしている割合が比較的に高い』ために、ブチ切れる必要がなくなっているのかもしれません。

これが、③の『(暴力的を使ってでも)革命を起こす』の吉兆が見えてこない理由なのだと想像しています。

利益以外での『株主でもある労働者』のメリット

この『株主でもある労働者』は『利益を取り戻せる』の他にも大きな変化を生み出すかもしれません。

例えば、マルクスの評価していた『ワーカーズコープ』的なものが『株主でもある労働者』によって、近しいものを誕生させられそうです。

『ワーカーズコープ』とは『労働者が会社のオーナーとなっている組織』のことで、

- 会社の利益を、会社外の人間(株主など)が搾取する仕組みがない組織。

とも言えます。

例えば、株式会社であれば、

- 労働者が「十分利益が出ているから、労働時間短くしてもいいよね?」という提案をすると、オーナー(資本家)から「もっと稼がないとダメ!」と却下される

わけですが、ワーカーズコープであれば、

- 労働者が「十分利益が出ているから、労働時間短くしてもいいよね?」という提案をすると、労働者が「そうだねよ」と許可する

みたいなイメージです。

『労働者』と『株主』が分かれていると、

- 労働者の「ラクに働きたい」という願い

- 株主の「もっと儲けたい」という願い

が対立してしまいます。

そうなると強い力を持っている株主の意見が通り、労働者は虐げられることになってしまいます。

しかし、『株主でもある労働者』が大多数となっていれば、

「そんなに儲けなくてもいいから、ラクに働こうぜ」

という意見が通りやすくなります。

ある種、バンガードの投資信託(顧客(投資家)が実質的にバンガードのオーナー)が

- バンガードの利益を外部に搾取されることがないので、余計な利益を取らずに運用コストを削減できる

という考えに似ていますね。

ただし、イチ企業だけがそんな体制になれば、他の企業との競争に負けてしまい、ただたんに消滅していくことになりかねません。

よって、多くの企業を同時に変化させていく必要がありそうです。

株式ファンドが世界を変える

そこで株式ファンドの出番となります。

個人投資家の多くは『ファンドを利用した投資』を利用しているため、そのケースにおいては『企業の株主は株式ファンド(資産運用会社)』となっています。

バンガードやブラックロックといった巨大な資産運用会社は投資先企業に対して、『ESGへの配慮』や『長期的な利益の追求』といった要求をしています。

このバンガードやブラックロックによる意見表明は大きな影響力を持っており、これが懸念として挙げられることもしばしばあります。

例えば、そんな両社が

「利益よりも、労働者にラクさせることを重視しなさい」

と、すべての投資先企業に要求するようになったらどうなるのでしょうか?

「なんだか面白そう!」

現時点では「株主利益を考えろ!」という要求ばかりが求められていますが、それはバンガードやブラックロックが個人投資家(株主)の代弁者なわけですから当然です。

しかし「そんなに儲けなくてもいいから、労働時間を減らしたい」というニーズは一定あります。

そのニーズを拾うインデックスファンドが存在してもいいと思うのです。

インデックスファンドの選択肢

現時点でインデックスファンドを選ぶ際には、「手数料が安い」「信頼できそう」といった要素でしか比較検討できませんが、「投資先の企業に、株主として何を要求するのか?」といった基準で選べたら面白いと思うのです。

例えば、

- オルカンA(労働者利益追求型):うちは投資先の企業に「労働者の利益」を求めます!

- オルカンB(株主利益追求型):うちは投資先の企業に「株主の利益」を求めます!

といった2つのファンドがあれば、オルカンAを選択する個人投資家もそこそこいると思います。例えば労働組合のような組織はオルカンAに投資するかもしれません。

オルカンA、オルカンBのどちらを選んだところで投資先の企業は同じであるため、個人投資家の利益(リターン)は変わりません。

ただ、株主総会などに「労働者をいたわれ!」という意見が入り込んでくるだけです。

もちろん、「労働者の利益を求める」が大多数になる可能性は低いですが、ある程度の数が集まればそれなりな影響力を持つであろうことが期待できます。

この影響力を、

オルカンであれば、世界中の企業およそ3000社に同時にかけることができますし、もう一つの定番全世界インデックスであるFTSEグローバルオールキャップを採用している投信(雪だるま(全世界株式)など)であれば、1万近い企業への影響力を行使することができます。

トマ・ピケティは、

「全世界で同時に資本税を導入することで、格差を是正していくべし」

なんてことを言っていますが、各国が競争している以上、ある国で税率をあげれば、資本が他の国に逃げていくことになるため、現実的ではありません。

しかし、インデックスファンドをはじめとした株式ファンドは、国をまたいで同時に多くの企業に圧力をかけることができます。

一生懸命働かなくてもいいじゃん

テクノロジーの進化により作業は効率化していき、「生きていくために必要な労働時間」は減少しているはずです。

例えば、農村社会が主だった産業革命以前は、年間労働時間は約1,500~1,800時間と推定されていますが、200年以上たった現在でも年間労働時間はほとんど変化していません。

また、ここ30年間、日本の壮年(20~49歳)の男性正規社員の平均労働時間は、ほぼ減っていません。(日本の正規社員の平均労働時間は30年減っていない)

これは労働者の総意ではなく、資本家の声に応えているためです。

よって、『株主でもある労働者』が増えることによって、「あまり働きたくはない」という労働者の意見をより反映させやすくなり、『利益の追求』と『労働環境の改善』のバランスが保たれるのではないかと期待できます。

「もっと儲けたい!」

「他人より秀でていたい!」

という人間の欲望がなくなることはないため、『利益の追求』が消えてなくなることはあり得ませんが、

「そんなに頑張って働く気はないよ」

という意見が、もう少し受け入れられるような社会になって欲しいものです。

「そんなに頑張って働く気はないよ」という意見を持つ労働者がどれくらいいるのか分かりませんが、少なくとも私は

「正社員のままで、労働収入はいまの半分でいいから、労働時間を半分にしてくれ…」

と考えているタイプだったので、社会がこの方向に向かうことに期待したいと思います。

------

とまぁ、妄想でお届けしてまいりましたが

- 各ファンドが、株主として投資先企業に要求する内容を掲げる

というアイデアは比較的に気に入っています。

今回は、『労働者vs資本家』に注目しましたが、他にも『気候変動対策』のように『特定の国だけが実施してもどうにもならない事態』に対処するための機能として、一定の効果があるのではないかと思っています。

よろしければ、これに対するご意見も頂ければありがたいです。

本記事の内容が、本ブログの賢明なる読者達に届けば幸いです。

------

あなたのクリックが本ブログの評価を決定します。以下バナーをクリック頂けると嬉しいです。よろしくお願いします^^

ツイッターでは記事の公開を通知したり、投資に関係するニュースを取り上げたりしています。よろしければフォローをお願いします!